Древний мир: животные как символы силы и духовности

История изображения животных в искусстве начинается задолго до появления первых цивилизаций. Наскальные рисунки, созданные более 40 тысяч лет назад, являются одними из самых ранних примеров художественного творчества. В пещерах Ласко во Франция и Альтамира в Испании можно увидеть поразительно точные изображения бизонов, лошадей, оленей и других животных. Эти рисунки — которые были созданы примерно 14—18 тысяч лет назад — выполнены охрой и углем, они выявляют наблюдательность древних людей по отношению к окружающему их миру и, вероятно, имели ритуальное значение. По мнению ученых, животные здесь — не просто объекты охоты, а символы силы, плодородия и связи с природой.

Пещера Ласко. Источник: Петербургская газета

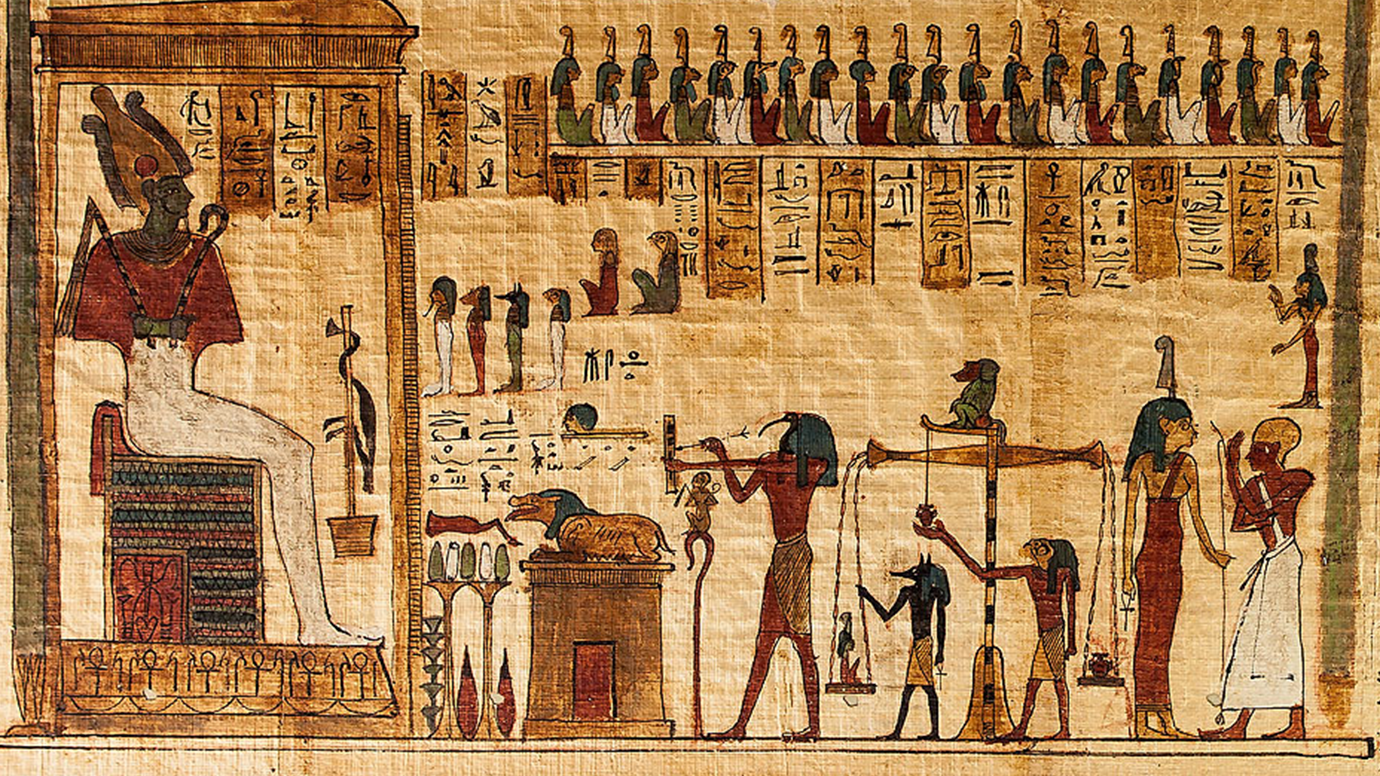

С развитием первых цивилизаций образы животных стали более символичными. В Древнем Египте, например, животные часто ассоциировались с богами. Сокол был воплощением бога неба и солнца Гора, кошка — покровительницы женщин, богини плодородия, защитницы от злых духов Бастет, а ибис — бога мудрости и знаний Тота. Египетские художники изображали животных довольно детально, но при этом наделяли их идеализированными чертами, подчеркивающими их божественную природу. Статуи сфинксов, полулюдей-полульвов, стали символом мощи и мудрости.

Деталь из Книги мертвых, изображающая сцену суда над умершим (ок. 1050 год до н.э.). Суд проводит Анубис, бог погребальных ритуалов с головой собаки. Источник: The University Of Chicago

В Месопотамии животные также играли важную роль в искусстве — рельефы и скульптуры часто изображали львов, быков и орлов как символы власти и защиты. Знаменитые Ворота Иштар в Вавилоне, украшенные изображениями драконов и быков, демонстрируют, как животные использовались для передачи идеи могущества и божественного покровительства.

Реконструкция Ворот богини Иштар в Музее Передней Азии в Берлине, Германия. Источник: Involta.Media

Античность: от мифологии к реализму

В античном искусстве животные продолжали оставаться важным элементом композиций, но их изображения стали более разнообразными. В Древней Греции и Риме животные часто фигурировали в мифологических сюжетах. Зевс, превращающийся в быка или лебедя, или Орфей, усмиряющий диких зверей своей музыкой, — эти образы подчеркивали связь между миром людей и миром природы. Греческие и римские художники стремились к реализму в изображении животных: статуи лошадей, собак и птиц, созданные в этот период, поражают своей анатомической точностью. Например, знаменитая бронзовая скульптура «Капитолийская волчица» (примерно V век до н.э.) стала символом Рима и демонстрирует мастерство античных скульпторов в передаче динамики и характера животного.

Капитолийская волчица, XIII век. Источник: Wikipedia

Средневековье: животные как символы и аллегории

Эпоха Средневековья (V–XV века) — время, когда искусство было тесно связано с религией, а мир воспринимался через призму христианской веры. В этот период изображения животных в искусстве приобрели символический смысл. Они воспринимались не просто частью окружающего мира, а как аллегории, которые помогали передавать сложные религиозные и моральные идеи. Средневековые художники не стремились к реализму — их больше интересовало символическое значение животных, которое было закреплено в христианской традиции, античной мифологии и народных поверьях.

В средневековом искусстве животные часто появлялись в религиозных сценах, особенно в иллюстрациях к Библии и житиям святых. Каждое животное имело свое символическое значение, которое было понятно зрителю того времени: например, агнец (ягненок) символизировал Христа и его жертву, голубь — Святого Духа и мир, а змея — грех и дьявола. Один из важнейших памятников искусства раннего Средневековья — мозаика «Добрый Пастырь» в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне (V век). На ней изображен Христос в образе пастуха, окруженный овцами. Этот образ отсылает к библейским текстам, где Христос называется «пастырем» своих последователей.

Добрый пастырь (первая половина V в.). Источник: Христианство в искусстве

В романский период (X–XII века) животные часто изображались в скульптуре и декоре церквей: они украшали капители колонн, порталы и фризы в составе сложных символических композиций. Например, на портале церкви Сен-Пьер в Муассаке (Франция) можно увидеть изображения львов, орлов и других животных, которые символизируют евангелистов или силы добра и зла. В готический период (XII–XV века) животные продолжали играть важную роль в декоре соборов — витражи, скульптуры и рельефы часто изображали животных как часть библейских сцен или как самостоятельные символы. Например, на фасаде собора Парижской Богоматери можно увидеть гаргулий и химер — мифических существ, которые сочетают черты животных и людей. Эти фигуры не только украшали собор, но и служили напоминанием о грехе и необходимости покаяния.

Горгулья собора Парижской Богоматери. Источник: Точка ART

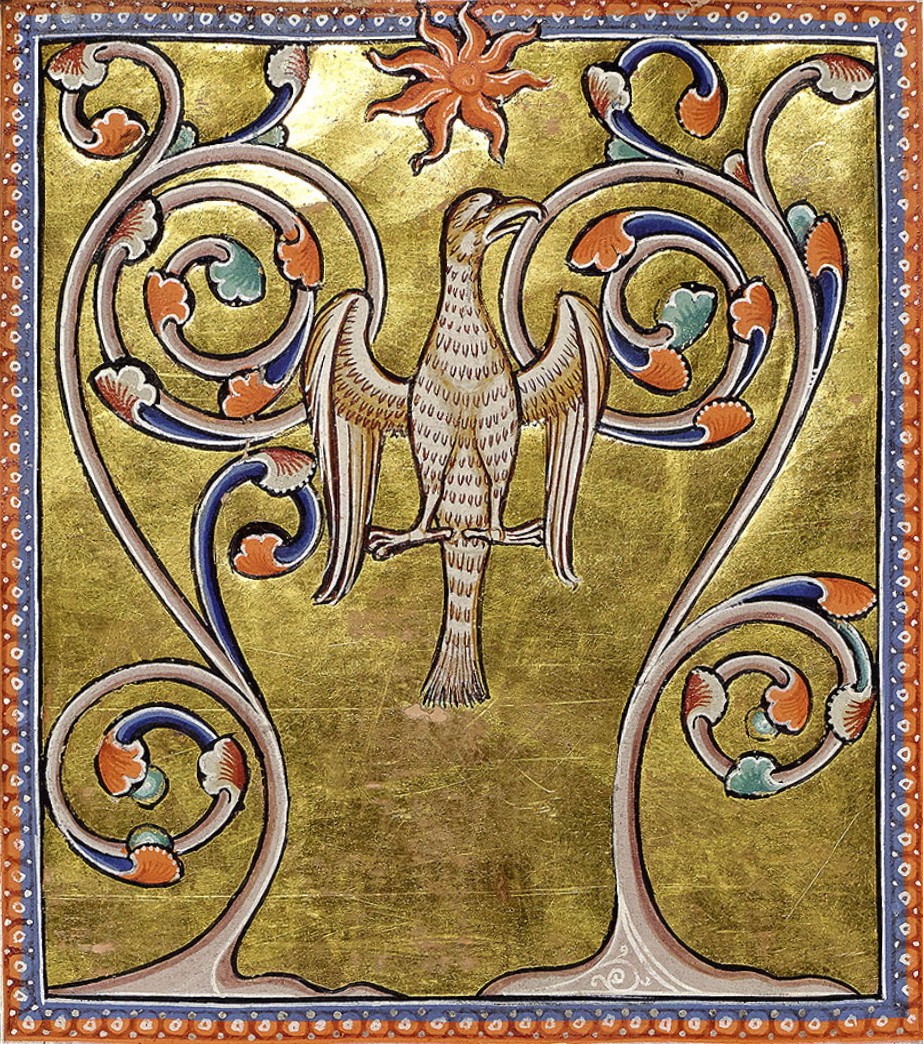

Одним из самых ярких проявлений средневекового искусства являются иллюминированные рукописи — книги, украшенные миниатюрами и орнаментами. В этих рукописях животные часто играли ключевую роль, как в декоративном, так и в символическом плане. Например, в «Келлской книге» (около 800 года), одном из самых известных образцов средневековой иллюминирования, можно увидеть сложные узоры, в которые вплетены изображения птиц, змей и других животных. Эти изображения не только украшают текст, но и несут глубокий символический смысл, связанный с христианской верой. Другой пример — «Бестиарий Абердина» (XII век), где каждое животное сопровождается пояснительным текстом, раскрывающим его символическое значение. Например, феникс, который возрождается из пепла, символизирует воскресение Христа, а пеликан, кормящий своих птенцов собственной кровью, — жертвенность.

Элементы из «Бестиария Абердина». Феникс восстаёт из пепла. Источник: Wikipedia

Особое место в средневековом искусстве занимали бестиарии — иллюстрированные книги, в которых описывались реальные и мифические животные. Бестиарии были не просто сборниками зоологических текстов с иллюстрациями, они в первую очередь преследовали нравоучительные цели. Каждое животное в бестиарии имело свой символический смысл. Например, лев считался символом Христа из-за легенды о том, что львята рождаются мертвыми, а на третий день их оживляет дыхание отца. Единорог, который символизировал чистоту, благородство и безгрешность, также ассоциировался с образом Христа.

В средневековой Европе животные также играли важную роль в светском искусстве, особенно в геральдике. Гербы знатных семей часто включали изображения животных, которые символизировали их качества и происхождение. Например, лев был символом мужества и власти, орел — благородства и силы, а единорог — чистоты и благородства.

Рыцарская культура также способствовала популяризации изображений животных. В рыцарских романах и поэмах, таких как «Песнь о Роланде» или «Тристан и Изольда», животные часто выступали как спутники героев или символы их доблести. Например, соколы и охотничьи собаки были неотъемлемой частью рыцарской жизни и часто изображались в миниатюрах и гобеленах.

Гармония и познание в эпоху Возрождения

Период Ренессанса (XIV–XVI века) стала временем глубокого переосмысления роли человека и природы в искусстве. Художники Возрождения стремились к реализму, изучали анатомию, перспективу и свет, чтобы создавать произведения, которые бы отражали красоту и сложность окружающего мира. Животные в искусстве Ренессанса перестали быть просто символами или аллегориями, как в Средневековье, — они стали частью гармоничного мира, созданного Богом, и объектами научного интереса. Их изображения стали более точными, эмоциональными и наполненными жизнью.

Леонардо да Винчи — один из самых известных художников и ученых эпохи Возрождения, в чьих работах прослеживается глубокий интерес к природе и животным. Леонардо не просто изображал животных, он изучал их анатомию, движения и поведение. Его записные книжки заполнены зарисовками лошадей, птиц, кошек, собак и даже драконов. Эти рисунки были не только подготовительными этюдами для картин, но и частью его научных исследований. Один из самых известных примеров — его многочисленные зарисовки лошадей. Леонардо планировал создать монументальную конную статую для герцога Миланского, Франческо Сфорца. Хотя проект так и не был завершен, сохранившиеся эскизы показывают, с какой тщательностью художник изучал пропорции и динамику движений лошадей. Его рисунки лошадей поражают своей точностью и выразительностью. Леонардо также интересовался птицами: в «Кодексе о полете птиц» он подробно анализировал строение крыльев и механизмы полета, что позже повлияло на его проекты летательных аппаратов.

Леонардо Да Винчи «Дама с горностаем» (1490). Дерево, масло. 54 × 40 см. Источник: Wikipedia

Немецкий гений Северного Возрождения Альбрехт Дюрер также внес значительный вклад в изображение животных в искусстве. Дюрер был одним из первых художников, кто начал изображать животных как самостоятельные самоценные объекты искусства, а не просто как часть религиозных или мифологических сцен. Одна из самых известных работ Дюрера — гравюра «Носорог» (1515). Художник никогда не видел носорога вживую, но создал изображение на основе описаний и доступных ему рисунков. Несмотря на некоторые неточности (например, дополнительный «рог» на спине животного), гравюра стала эталоном изображения экзотических животных и оказала огромное влияние на европейское искусство. Дюрер также создал ряд акварелей и рисунков, посвященных животным. Его работа «Заяц» (1502) — шедевр реалистического искусства. Художник с невероятной точностью передал текстуру меха, игру света и тени, а также напряженную позу животного, готового к прыжку. Эта работа стала символом внимательного наблюдения за природой и стремления к совершенству.

Альбрехт Дюрер «Носорог» (1515). Дерево, ксилография. 21,4 × 29,8 см. Источник: Wikipedia

Венецианский мастер Высокого Возрождения Тициан часто использовал животных в своих мифологических и аллегорических композициях. В его картине «Вакх и Ариадна» (1520–1523) изображены различные животные, включая леопардов, которые сопровождают бога Вакха. Эти животные не только добавляют динамику сцене, но и подчеркивают дикую, необузданную природу бога вина и веселья.

Тициан «Вакх и Ариадна» (1520–1523). Холст, масло. 176.5 × 190 см. Источник: Wikipedia

В эпоху Возрождения животные также стали важным элементом пейзажей и натюрмортов. Художники — например, нидерландский мастер Северного Возрождения Питер Брейгель Старший — часто включали животных в свои пейзажи, чтобы подчеркнуть гармонию между человеком и природой. В его картине «Охотники на снегу» (1565) изображены собаки, сопровождающие охотников, а также птицы, летящие над заснеженными полями. Эти детали добавляют сцене жизненности и реализма.

Питер Брейгель Старший «Охотники на снегу» (1565). Доска, масло. 117 × 162 см. Источник: Wikipedia

XVII–XIX века: животные как объект наблюдения

Период с XVII по XIX век стал временем радикальных изменений в искусстве, науке и обществе. Эпоха Просвещения, промышленная революция и путешествия по миру расширили горизонты человеческого познания. В искусстве изображение животных пережило значительную эволюцию: от символических и аллегорических образов до реалистичных портретов и научных иллюстраций — животные стали не только объектами восхищения, но и важными элементами в передаче эмоций, социальных идей и научных открытий.

XVII век: расцвет анималистического жанра

В XVII веке, особенно в Нидерландах, анималистический жанр пережил настоящий расцвет: голландские художники, вдохновленные духом научного познания и любовью к природе, начали создавать детализированные и реалистичные изображения животных. Одним из самых известных мастеров этого периода был Паулюс Поттер. Его картина «Молодой бык» (1647) — образец мастерства в анималистическом искусстве: художник изобразил быка с невероятной точностью, передав текстуру шерсти, игру света и тени, а также индивидуальность животного. Эта работа стала символом голландского реализма и демонстрирует, как художники начали видеть в животных не просто символы, а живых существ с собственной красотой и характером. Еще один пример — Альберт Якобс Кёйп, известный своими пейзажами с животными. В его работах — к примеру, картина «Стадо коров на берегу реки» (около 1650 года) — животные гармонично вписаны в природу, создавая ощущение умиротворения и единства с окружающим миром.

Паулюс Поттер «Молодой бык» (1647). Холст, масло. 235.5 × 339 см. Источник: Wikipedia

Среди шедевров Золотого века голландской живописи невозможно не упомянуть картину «Щегол» (1654) Карела Фабрициуса. Эта небольшая картина (33,5 × 22,8 см) кажется простой на первый взгляд: на светлом фоне изображена цепочка, прикрепленная к стене, а на ней сидит щегол — маленькая птичка с ярким оперением. Но за кажущейся простотой скрывается глубокая символика, виртуозная техника и даже трагическая судьба самого художника.

Карел Фабрициус «Щегол» (1654). Дерево, масло. 33,5 × 22,8 см. Источник: Wikipedia

В XVII веке щеглы были популярными домашними питомцами в Нидерландах — их ценили за красивое пение и яркий окрас. Однако в искусстве эта птица часто ассоциировалась с христианской темой страдания и искупления. Согласно легенде, щегол получил красное пятно на голове, пытаясь вытащить шип из тернового венца Христа. Фабрициус, возможно, намекает на эту аллегорию: птица прикована цепью, как Христос, принявший муки ради людей. Но есть и более земное прочтение: цепь символизирует хрупкость жизни и свободы. В Голландии того времени подобные изображения птиц в клетках или на привязи были vanitas — напоминанием о быстротечности бытия.

Фабрициус, ученик Рембрандта, экспериментировал с перспективой и светом. «Щегол» написан на доске, покрытой необычным желтоватым грунтом, который создает эффект теплого свечения. Птица будто парит в воздухе — цепь едва касается стены, а тень от нее почти незаметна. Такой прием делает изображение одновременно реалистичным и иллюзорным. Художник использует тонкие мазки, чтобы передать текстуру перьев: серые, черные и алые пятна на крыльях щегла кажутся живыми. Фон, выполненный в технике trompe-l’œil («обманка»), имитирует штукатурку с трещинами, словно картина — часть самой стены. Этот прием позже вдохновит Вермеера, который разовьет идеи Фабрициуса в своих интерьерах.

«Щегол» — одна из последних работ Фабрициуса. 12 октября 1654 года в Делфте взорвался пороховой склад, уничтоживший четверть города. Среди погибших был и художник. Картина чудом уцелела, хотя получила повреждения (видны трещины в верхней части). Эта катастрофа придала «Щеглу» еще более глубокий смысл — он стал символом внезапной смерти и искусства, пережившего своего создателя. Сегодня «Щегол» хранится в Гаагском музее Маурицхейс и соседствует с работами Вермеера и Рембрандта. Его влияние можно увидеть даже в современной литературе: роман Донны Тартт «Щегол» (2013) обыгрывает тему фатальной связи искусства и судьбы.

XVIII век: животные в эпоху Просвещения и рококо

Эпоха Просвещения принесла новые взгляды на природу и животных: ученые, такие как Карл Линней, начали систематизировать знания о животном мире, что повлияло и на искусство. Художники стали больше внимания уделять точности и детализации, создавая работы, которые были не только красивыми, но и научно достоверными.

Один из самых известных анималистов этого периода — британский художник и ученый Джордж Стаббс. Его картина «Конь, испуганный львом» (1762—1768) демонстрирует не только мастерство в изображении животных, но и глубокое понимание их анатомии. Стаббс провел годы, изучая строение лошадей, и даже опубликовал научный труд с многочисленными зарисовками «Анатомия лошади» (1766), который стал важным вкладом в науку и искусство. В то же время, в эпоху рококо, животные часто изображались в более декоративном и игривом стиле. Французский художник Жан-Батист Удри известен своими картинами, где животные занимают центральное место в композициях. Его работа «Белая утка» (1753) — это пример того, как художник мог передать красоту и грацию животного (даже умершего) в самом бытовом прозаическом сюжете.

Джордж Стаббс «Конь, испуганный львом» (1762—1768). Холст, масло. 100 × 126 см. Источник: National Museums Liverpool

XIX век: романтизм, реализм и другие «измы»

В эпоху романтизма животные стали символами свободы, дикой природы и эмоций. Художники, такие как великий французский живописец Эжен Делакруа, использовали образы животных для передачи драматизма и страсти. Делакруа путешествовал в Северную Африку, где сделал десятки этюдов экзотичных животных. Его работа «Лев, пожирающий арабскую лошадь» (1850) шокировал современников яростной экспрессией.

.jpg) Эжен Делакруа «Лев, пожирающий арабскую лошадь» (1850). Переводная литография, плотная тканая бумага. 31.43 x 44.77 см. Источник: The University of Michigan Museum of Art

Эжен Делакруа «Лев, пожирающий арабскую лошадь» (1850). Переводная литография, плотная тканая бумага. 31.43 x 44.77 см. Источник: The University of Michigan Museum of Art

Еще один важнейший французский художник в этом контексте — Теодор Жерико. Его подход сочетал научную дотошность анатомиста с эмоциональной интенсивностью романтика. Особую страсть Жерико питал к лошадям, которым посвящал многочисленные графические и живописные работы. Его монументальное полотно «Скачки в Эпсоме» (1821) из коллекции Лувра с несущимися лошадьми стало манифестом романтического восприятия движения.

Теодор Жерико «Скачки в Эпсоме» (1821). Холст, масло. 92×122.5 см. Источник: Wikipedia

Невозможно обойти стороной также и одно из ключевых течений в искусстве XIX века — импрессионизм, а в контексте разговора про изображения животных стоит особо отметить Эдгара Дега. Французский художник, которого относят к важнейшим представителям импрессионистического направления, создал целый ряд работ с изображением лошадей в разных техниках. Дега часто посещал ипподромы, где делал эскизы, а позже в мастерской переносил самые яркие натурные впечатления в пастельные или живописные произведения. Его картина «Жокеи» («Скаковые лошади перед трибунами») (1868) с размытыми фигурами, которые растворяются в вибрациях света, передают мгновенность и неуловимость движения.

Эдгар Дега «Жокеи» («Скаковые лошади перед трибунами») (1868). Холст, масло. 46×61 см. Источник: Artchive

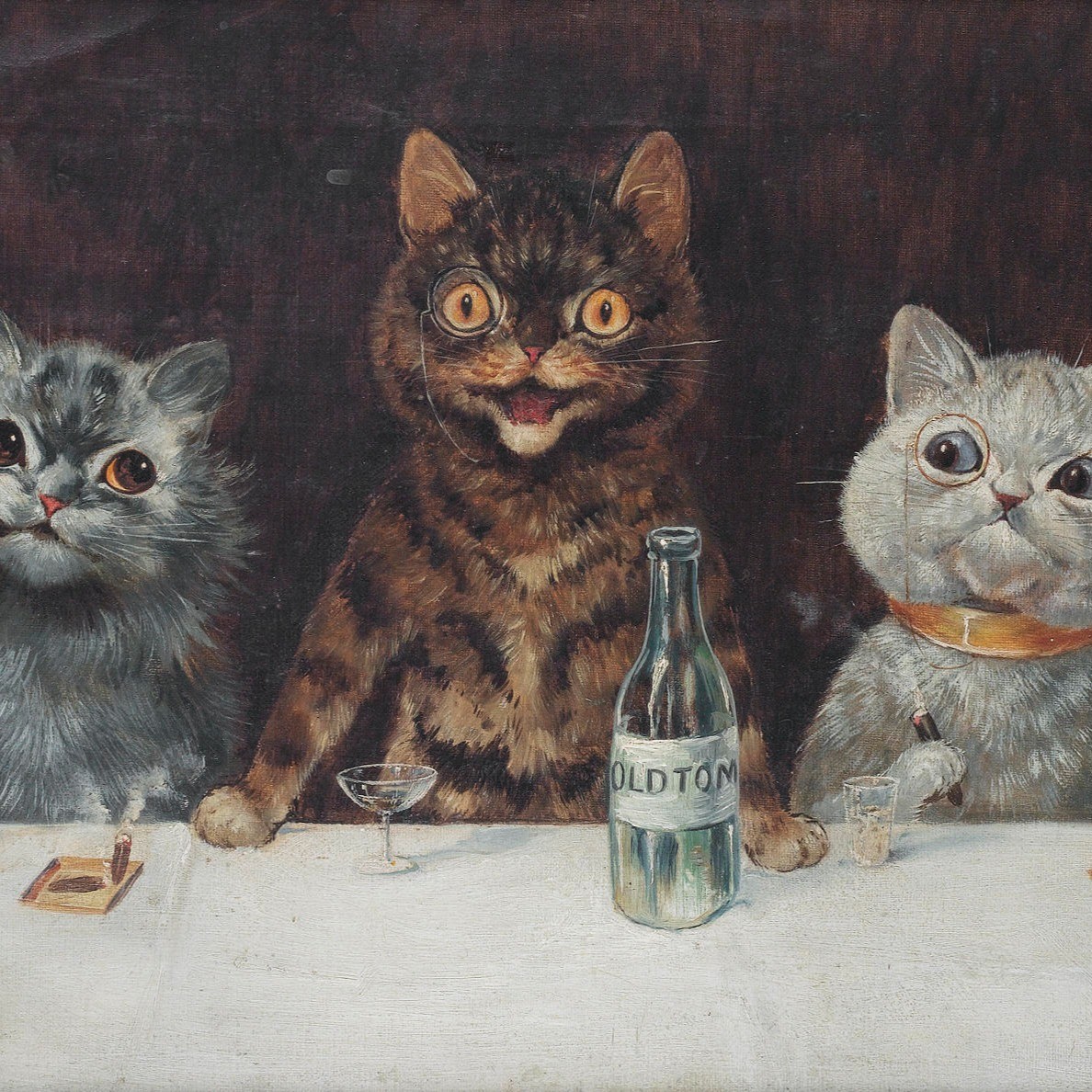

Также, в XIX веке европейские художники начали активно интересоваться искусством Востока, особенно японскими гравюрами. Эти работы, такие как гравюры Кацусики Хокусая и Утагавы Хиросигэ, часто изображали животных в стилизованной, но выразительной манере. Европейские художники — в частности, Винсент Ван Гог — вдохновлялись этими работами. Ван Гог создал несколько картин с изображением животных, включая «Зеленого попугая» (1886), где он использовал композиционные и колористические приемы, характерные для японского искусства.

Винсент Ван Гог «Зеленый попугай» (1886). Холст, масло. 48 х 43 см. Источник: VanGogh-Vincent.ru

XX век: от сюрреализма до перформанса

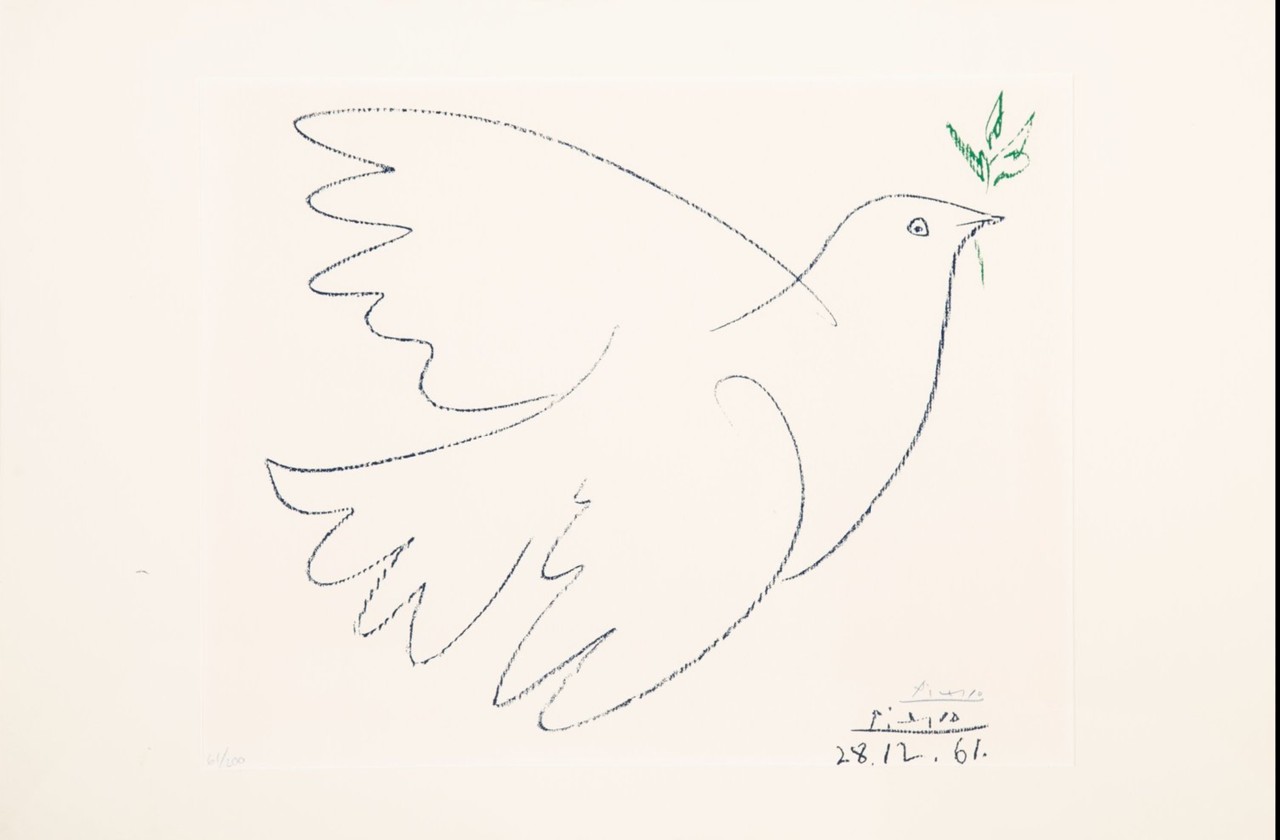

В XX веке художники начали экспериментировать с формами, цветами и стилями, создавая абстрактные и символические образы, в том числе животных. Пабло Пикассо, например, часто использовал образы из мира фауны в своих произведениях — можно вспомнить работы «Голубь мира» или «Бык» — где животные становились символами политических и социальных идей. Сюрреалисты, например, также обращались к образам животных, чтобы выразить свои фантазии и подсознательные страхи. Так, Сальвадор Дали в работе «Слоны» (1948) изображает длинноногих слонов, несущих на спинах обелиски, создавая ощущение фантомной реальности.

Пабло Пикассо «Синий голубь мира» (1961). Литография, бумага. 50×66 см. Источник: Artsy

Отдельного внимания заслуживает Йозеф Бойс — один из самых радикальных художников XX века, превративший образы животных в мощные символы духовного преображения и социальных изменений. В его практике животные были не просто визуальными мотивами, а активными участниками художественного процесса, посредниками между природой и культурой. Бойс, переживший во время Второй мировой войны крушение самолета и спасенный по его легенде крымскими татарами (как он сам рассказывал, его выхаживали, обернув в жир и войлок), развивал идею «социальной скульптуры», в которой человеческое общество воспринималось как единое большое произведение искусства. Животные в его художественной системе занимали важнейшее место.

Образ зайца проходит через все творчество Бойса — от рисунков до перформансов. В культовом перформансе «Как объяснять картины мертвому зайцу» (1965) Бойс несколько часов шептал свои мысли мертвому животному, обмазав голову медом и обернув ее золотой фольгой. Заяц — древний образ со множеством ассоциаций и интерпретаций в разных культурах и религиозных системах. Для Бойса мертвый заяц стал воплощением всего, что человек может сделать в своем воображении.

Источник: Jeder Mensch ist ein Künstler @ Joseph BEUYS

Актуальное искусство: животные в эпоху постсовременности

Сегодня художники продолжают исследовать образы животных, но теперь они используют новые технологии и материалы. Современное искусство часто ставит вопросы о взаимоотношениях человека и природы, экологии и антропоцентрической модели мира.

Одним из самых известных современных художников, работающих с образами животных, является Дэмиен Херст. Его работа «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991), где в формальдегиде плавает акула, стала символом современного искусства и вызвала споры о границах искусства и этики.

Дэмиэн Херст «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991). Источник: Афиша Daily

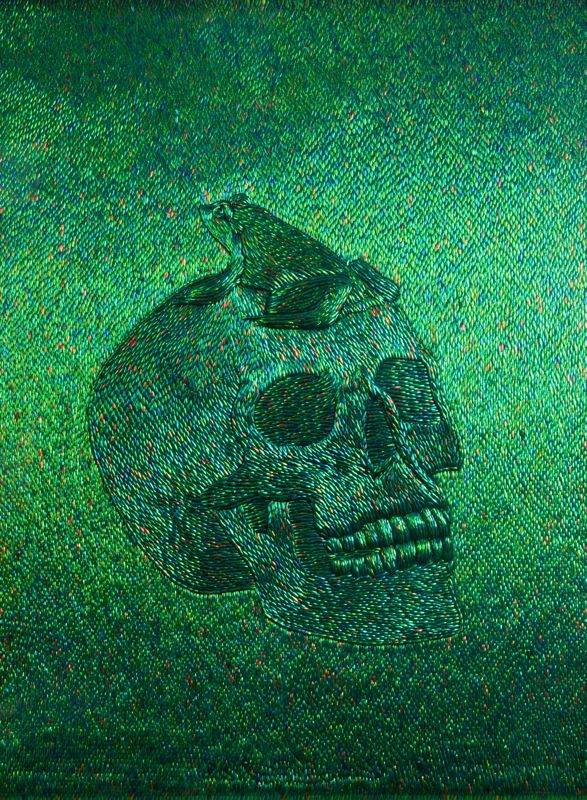

Еще один ключевой художник современной арт-сцены — бельгийский художник Ян Фабр, который создает работы, где животные становятся физическим материалом и носителями сложных философских концепций. Его подход балансирует между восхищением природой и шокирующей жестокостью, заставляя зрителя пересматривать нормы морали и природу самого искусства. Ян Фабр вырос в семье, где природа изучалась с научной страстью — он внук знаменитого энтомолога Жана-Анри Фабра, создателя классического труда «Жизнь насекомых». Эта наследственная связь с миром энтомологии проявилась в художественной практике Фабра: он превращает фрагменты живой природы в элементы своих произведений. В арсенале художника — переливающиеся надкрылья жуков, рога, скелеты, панцири, чучела мертвых животных, вплетенные в художественные композиции. Хрестоматийный пример его искусства — проект «Небо восхищения», который Ян Фабр выполнил по заказу королевы Бельгии Паолы в 2002 году. Тогда для украшения интерьеров Брюссельского дворца художник создал масштабную инсталляцию, преобразив пространство Зеркального зала: художник декорировал потолочные плафоны и центральную люстру, используя около полутора миллионов переливающихся надкрылий жуков-златок (важно отметить, что все насекомые умерли естественной смертью).

Ян Фабр. Череп с лягушкой. Из серии «Дань Иерониму Босху в Конго» (2011). Надкрылья жука-златки на деревянной основе. Источник: Артгид

Другой пример — работы китайского художника Ай Вэйвэя, который использует образы животных для критики политических и социальных проблем. Его инсталляция «Круг животных / Головы зодиака: золото» (2010), состоящая из бронзовых голов животных, отсылает к китайской традиции, но также поднимает социокультурные и политические вопросы.

В работах современных российских художников также часто можно обнаружить образы из животного мира — вот несколько примеров. Молодая художница Женя Николаева в своей практике активно использует анималистические мотивы, стирая границы между человеческим и природным. В работах, выполненных в техниках графики, керамики и стекла, животные предстают как равноправные участники художественного нарратива. Женя Николаева исследует хрупкость существования и межвидовую коммуникацию, предлагая зрителю альтернативу антропоцентрическому мировоззрению. Ее произведения, обращенные к детскому восприятию, создают особый доверительный диалог с аудиторией. Биографический контекст играет важную роль в творчестве художницы — выросшая в семье лесников на границе города и природы, она воспринимает естественную среду как безопасное пространство. Эта персональная история проявляется в стремлении смягчить искусственные барьеры между человеческим и животным мирами.