Средневековье и Возрождение: священные буквы и скрытые послания

Если мы заглянем в средневековые манускрипты, обнаружим, что текст и изображение в эту эпоху были почти всегда неразделимы. Иллюминированные книги — вспомним здесь, например, Келлскую книгу (ок. 800 г.) из Тринити-колледжа в Дублине — демонстрируют невероятное мастерство монахов, превращавших буквы в настоящие произведения искусства. Заглавные литеры украшались орнаментами, фигурами святых и даже фантастическими существами. Текст здесь не просто передавал информацию — он сам становился священным объектом, частью духовного опыта.

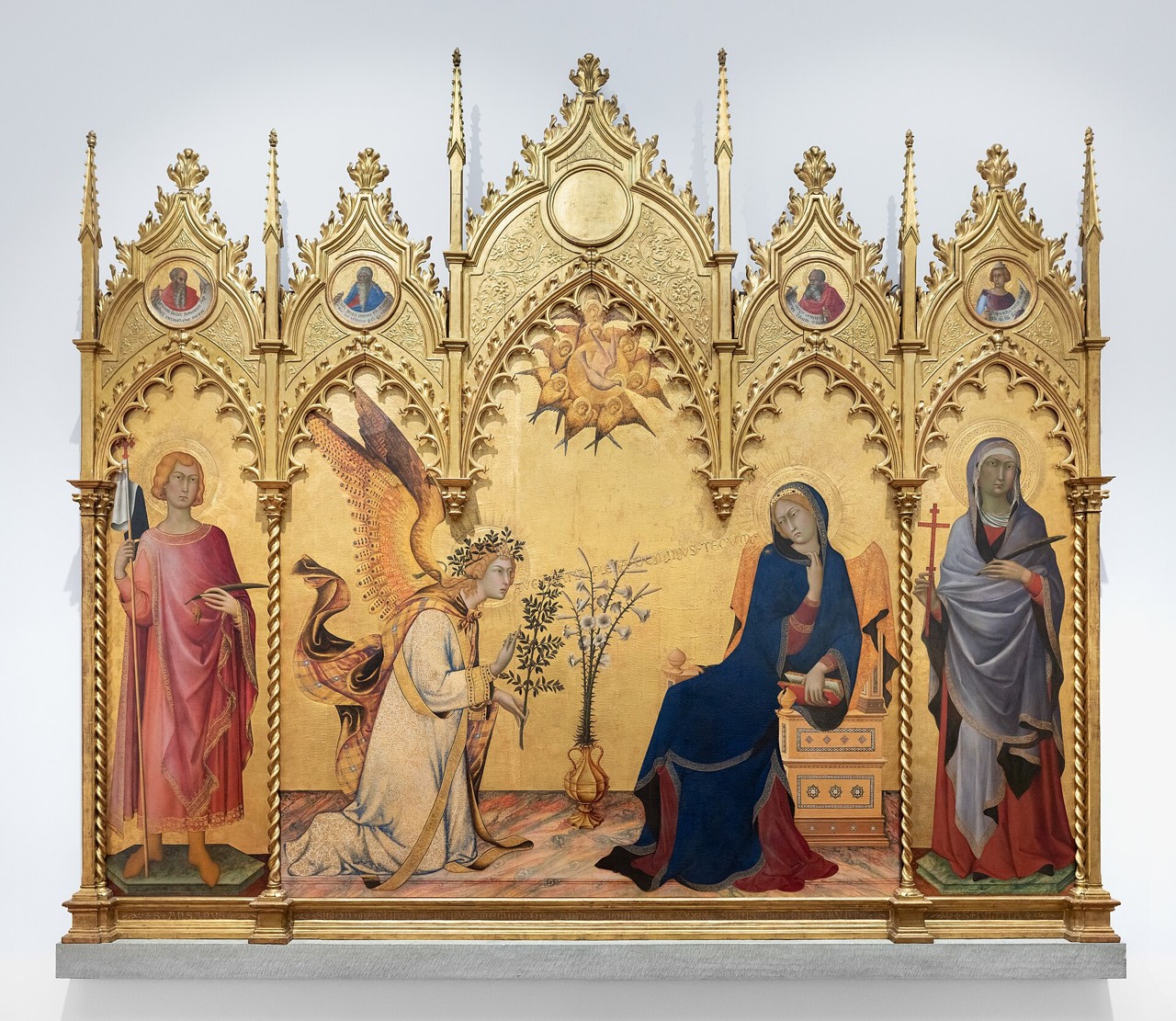

Художники часто использовали текст для добавления богословских смыслов. В триптихе «Благовещении» (1333 г.) итальянских мастеров проторенессансного периода Симоне Мартини и Липпо Мемми из уст Архангела Гавриила к Деве Марии тянется золотая надпись на латыни AVE GRATIA PLENA DOMINVS TECVM, что переводится как «Радуйся, благодати полная, Господь с Тобою». Эта цитата из католической молитвы Ave Maria, обращенной к Богоматери, — не просто украшение, а визуализация Божественного Слова, воплощение евангельского «И Слово стало плотью».

Благовещение, 1333 г. (триптих Симоне Мартини и Липпо Мемми). Источник: Википедия

Текст становился частью визуального искусства не только в религиозном контексте, — светской культуре тоже встречались зашифрованные послания. Тем более, что с наступлением эпохи Возрождения художник впервые осознал себя творцом, а не просто ремесленником. И одним из способов заявить о себе стала подпись. В Средневековье авторы работ чаще всего оставались анонимными, теперь они начали оставлять свои имена на картинах — иногда скромно в уголке, а иногда превращая подпись в часть композиции. В «Портрете четы Арнольфини» (1434) мастера Северного Возрождения Яна ван Эйка на стене в центральной части картины заметна надпись Johannes de eyck fuit hic («Ян ван Эйк был здесь»), которая также сопровождается датой. Эту надпись можно трактовать по-разному: возможно это просто подпись художника, утверждение его авторства, возможно нечто большее — например, позиционирование художника не просто как создателя картины, а как свидетеля события.

Новое время: философские подтексты в живописи

В XVII-XVIII веках текст перестал быть просто сопроводительной надписью к картинам — он стал полноправным элементом композиции. Художники использовали слова для усиления смысла, создания аллегорий и даже политических высказываний. В этот период текст в живописи обрёл новые функции: от обозначения авторства до сложных философских посланий.

Тайна Аркадии: надпись Et in Arcadia ego в шедевре Никола Пуссена

В 1638 году Никола Пуссен создал одну из самых загадочных картин в истории искусства — «Аркадские пастухи». На первый взгляд, это классическая пасторальная сцена: прекрасные юноши и девушка среди идиллического пейзажа. Но в центре композиции — античный саркофаг с латинской надписью: Et in Arcadia ego. Эти три слова превратили спокойную пастораль в философскую притчу, над смыслом которой искусствоведы спорят уже почти четыре столетия.

Никола Пуссен, Аркадские пастухи, 1540-60е гг. Источник: Artchive

Что видит зритель: четыре фигуры собрались вокруг массивного каменного надгробия в солнечной долине Аркадии — мифической стране вечного блаженства. Двое пастухов с посохами внимательно изучают надпись, их пальцы скользят по буквам. Рядом стоит прекрасная женщина в античных одеждах — ее спокойный взгляд и мягкий жест руки контрастируют с напряженными позами мужчин. Четвертый персонаж, юноша, почтительно склонил голову, погруженный в размышления. На заднем плане — типичный пуссеновский пейзаж: голубые горы, стройные деревья, прозрачное небо. Но почему эта идиллия пронизана ощущением тревоги?

Фраза Et in Arcadia ego дословно переводится как «И в Аркадии я». Но кто этот «я»? Исходной и наиболее распространенной формой этого выражения был вариант — Et in Arcadia ego sum, то есть «И в Аркадии я есть» или «Даже в Аркадии я есть». В такой формулировке «я» — это смерть, которая говорит о себе. И это самый распространенный вариант толкования: Et in Arcadia ego — голос самой Смерти, заявляющей, что даже в райской Аркадии ее власть неизбежна. Альтернативная версия: надпись сделана от имени покойного, который напоминает живым, что и он когда-то наслаждался благами Аркадии. Это превращает сцену в размышление о бренности земных удовольствий.

Интересно, что это вторая версия картины. В более раннем варианте (1628—1630, частное собрание) пастухи выглядят потрясенными, в луврской версии фигуры стали спокойнее — это не паника, а размышление о неизбежном. Один из них в ужасе отшатывается от черепа, лежащего прямо на земле. В поздней версии Пуссен сознательно усложнил послание: надпись Et in Arcadia ego заняла центральное место в композиции — текст стал носитель главной идеи, вокруг которой разворачивается драматургия сюжета на живописном полотне.

Пуссен, известный как «художник-философ», создал визуальную притчу. Надпись Et in Arcadia ego превращает идиллический пейзаж в медитацию о времени и смерти. Как заметил искусствовед Энтони Блант: «Это не смерть вторгается в Аркадию — это Аркадия существует вопреки смерти». Именно эта двойственность делает шедевр Пуссена вечно современным — каждый зритель находит в нем свой смысл.

Философские послания Сальватора Розы

В истории искусства мало художников, которые использовали текст так же дерзко и многозначно, как итальянский мастер XVII века Сальватор Роза. В отличие от современников, для которых текст чаще служил элементом декора или простой подписью, Роза вплетал слова в саму ткань произведения, заставляя их звучать как философская рефлексия. Роза был одним из самых неординарных художников Италии XVII века и впоследствии стал кумиром для живописцев романтического направления конца XVIII — начала XIX веков. Хотя он преимущественно писал пейзажи, тематический диапазон его работ необычайно широк и включает портреты и аллегорические композиции. Рассмотрим две его картины — портрет и автопортрет.

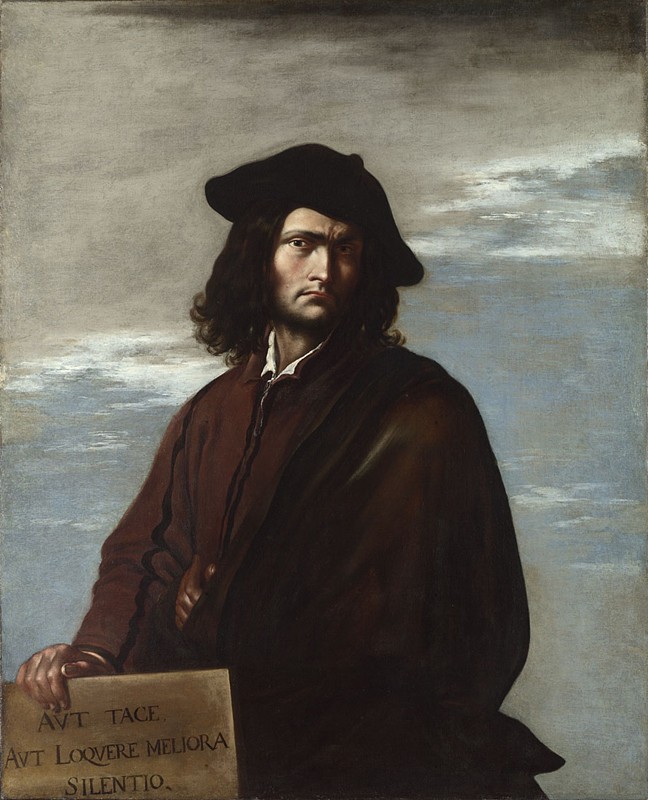

Сальватор Роза, Философия, 1645 г. Источник: The National Gallery

Первое полотно — картина «Философия» из собрания Национальной галереи в Лондоне. Герой полотна решительно протягивает табличку с латинской надписью Aut tace, aut loquere meliora silentio, что переводится как «Молчи, если твои слова не лучше молчания». Эта фраза заимствована из работы античного писателя Стобея «Антологии» — собрания цитат греческих авторов V века. Позже Роза составил собственный сборник остроумных изречений Il Teatro della Politica, куда вошли несколько афоризмов о добродетели молчания — концепции, восходящей к античным философам.

Личность изображенного долго вызывала споры. Надпись XVIII-XIX веков на обороте картины указывала на автопортрет, однако современные исследования доказали, что это аллегория Философии. Парной работой является «Поэзия» (хранится в коллекции музея Уодсворт Атенеум, Хартфорд) — женский образ, вероятно, созданный по портрету спутницы жизни Розы, Лукреции. Картина «Философия» отражает широкий интерес к античной мысли, характерный для Италии XVII века. Роза написал «Философию» в начале 1640-х во Флоренции для Филиппо Никколини — наставника, а впоследствии камергера его покровителя Джованни Карло Медичи. Никколини, как и Роза, увлекался театром и входил в круг ученых мужей, с которыми художник сблизился во флорентийский период. Вдохновение он черпал в общении с философами, учеными и актерами Флоренции и Рима, многие из которых разделяли его интерес к мрачным сюжетам. Роза стремился утвердиться как мастер философской живописи, а не второстепенных, по тогдашним меркам, жанров — пейзажа и бытовых сцен. К его разочарованию, эта репутация так и не закрепилась за ним.

Еще одна работа Сальватора Розы, которая заслуживает внимания — его «Автопортрет», написанный около 1647 года, из коллекции музея Метрополитан в Нью-Йорке. На этом полотне Роза изображает себя, выводящим чернилами надпись на человеческом черепе. По-гречески он пишет: «Вот, куда (всё приходит) в конце». Его длинные волнистые волосы украшены венком из тёмных листьев, что придает образу аллегорический или философский подтекст. По правой щеке художника катится слеза. Роза часто вкладывал в свои работы философский подтекст, и эта картина пронизана им особенно сильно. Фон выполнен в тёмных тонах, напоминающих грозовые тучи, что усиливает драматизм сцены.

Роза преподнес эту картину в дар своему другу, Джованни Баттисте Риччарди. Слева от книги изображен лист бумаги с надписью Salvator Rosa dipinse nell’Eremo e donò a Gio. Batt. Ricciardi suo Amico, что означает: «Сальватор Роза написал это в уединении и подарил своему другу Джованни Баттисте Риччарди». Риччарди был известным лектором и моральным философом из Пизы, с которым Роза познакомился во Флоренции. Между ними завязалась крепкая дружба — они активно переписывались, обсуждая философские идеи и все аспекты бытия. В портрете отражены многие темы их бесед, включая римского философа Сенеку, чья книга лежит на столе. Этот элемент не просто дополняет композицию, но служит прямым отсылом к их интеллектуальным диалогам о стоицизме, бренности жизни и поиске мудрости. До сих пор ведутся споры о том, действительно ли это автопортрет. Некоторые исследователи предполагают, что на картине мог быть изображен его друг Риччарди. Тем не менее, большинство экспертов склоняются к тому, что это всё же идеализированное изображение самого Розы — прием, который художник часто использовал в своих работах.

XX век и современность: слово как художественный инструмент

XX век стал революцией не только в политике и науке, но и в искусстве. Художники взяли в руки новое оружие — слово. Буквы вырвались со страниц газет и книг, чтобы стать полноценными участниками художественного действа. Этот путь от скромных коллажей до громких политических манифестов стоит проследить подробно.

В начале века искусство находилось в состоянии бунта. Футуристы следовали концепции «слова на свободе», которую провозгласил их идеолог Филиппо Маринетти. Согласно Маринетте, принцип «слова на свободе» освобождали литературу от законов синтаксиса, от прилагательных и наречий, провозглашали «типографскую революцию», открывшую дорогу к визуальной и конкретной поэзии. Манифесты футуристов не просто декларировали идеи — они сами становились арт-объектами. В России эту эстафету подхватил в том числе Владимир Маяковский, чьи «лесенки» стихов перекочевали на революционные плакаты.

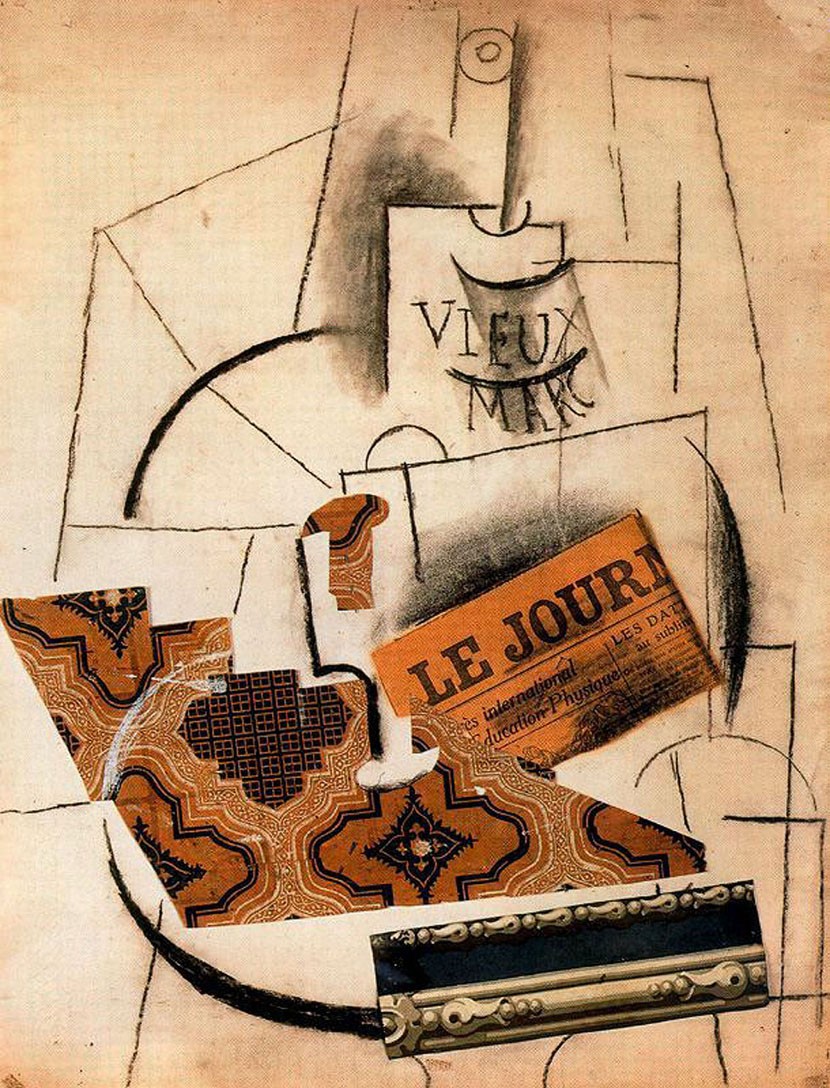

Важнейший прорыв случился в мастерских кубистов. Пабло Пикассо и Жорж Брак начали вклеивать в работы газетные вырезки — так родился коллаж. Работы Пикассо этого периода — например, «Бутылка Vieux Marc, стакан и газета» (1913) — визуальная игра с реальностью, созданная с помощью коллажной техники: где заканчивается искусство и начинается жизнь?

Пабло Пикассо, Бутылка Vieux Marc, стакан и газета, 1913 г. Источник: Artsviewer

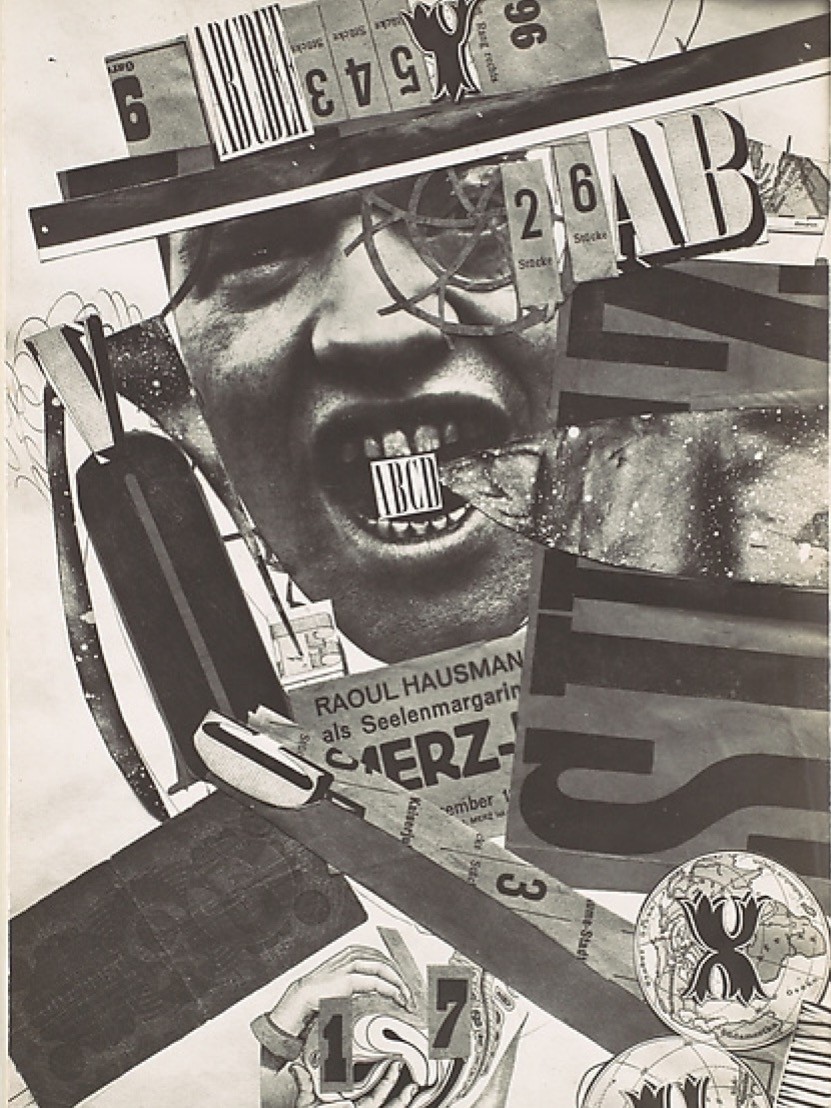

Дадаисты пошли дальше. Немецкий художник Курт Швиттерс создавал «Мерцбау» — тотальная инсталляция, которую он создавал на протяжении 10 лет в своем доме, включавшая архитектурные композиции, а также билеты, обрывки афиш, случайные слова. Его современник Рауль Хаусманн придумал «оптическую поэзию», где буквы танцевали на бумаге, освобожденные от смысла. В 1920 году он представил ABCD — портрет из типографских литер, идеально отразивший принципы нового искусства. Как основатель берлинского ответвления дадаизма, Хаусманн искал жизнеутверждающее, разрушительное и реалистичное искусство, собирая из обрывков слов и образов — осколков реального мира — символические экспрессивные картины.

Курт Швиттерс, Мерцбау, 1937 г. Источник: AdIndex

Советская Россия превратила текст в инструмент революции. Александр Родченко и Эль Лисицкий проектировали плакаты, где шрифт имел огромное значение в контексте изображения. Работа Лисицкого «Клином красным бей белых» (1920) — эталон визуальной пропаганды того времени. Одним из главных пионеров нового визуального языка в России был уже упомянутый выше Владимир Маяковский — особенно это проявилось в его занятиях рекламой. В 1923 году он начал сочинять слоганы для государственных предприятий: ГУМа, Моссельпрома, Резинотреста, Мосполиграфа и других. В этом деле к нему присоединились ведущие художники-авангардисты — Александр Родченко, Варвара Степанова, Алексей Левин. Рекламные лозунги Маяковского не ограничивались афишами. Они появлялись на вывесках магазинов, упаковках конфет, обертках печенья — его слова проникали в повседневную жизнь молодой советской страны.

Эль Лисицкий, Клином красным бей белых, 1919-1920 гг. Источник: Википедия

Совместная работа Маяковского и Родченко привела к созданию уникального стиля, который они назвали «Реклам-конструктор». За несколько лет этот творческий тандем разработал десятки плакатов, многие из которых стали классикой мирового дизайна. Они активно экспериментировали с фотомонтажом, сочетая типографику, фотографию и графику в динамичных композициях. Для Маяковского реклама была не просто способом заработка — он видел в ней мощное орудие пропаганды и просвещения. В его понимании, яркий слоган мог быть таким же острым и действенным, как строчка революционного стихотворения. Он превратил коммерческую рекламу в искусство, доказав, что даже в прикладной графике можно сохранять творческую смелость и новаторский дух.

Александр Родченко, Ленгиз: книги по всем отраслям знания (плакат), 1924 г. Источник: Arzamas

Если конструктивисты верили в логику текста, то сюрреалисты доверяли только подсознанию. Рене Магритт в своей знаменитой картине «Вероломство образов» (1928—1929) под изображением трубки написал: «Это не трубка». Так родился один из главных парадоксов визуальной культуры.

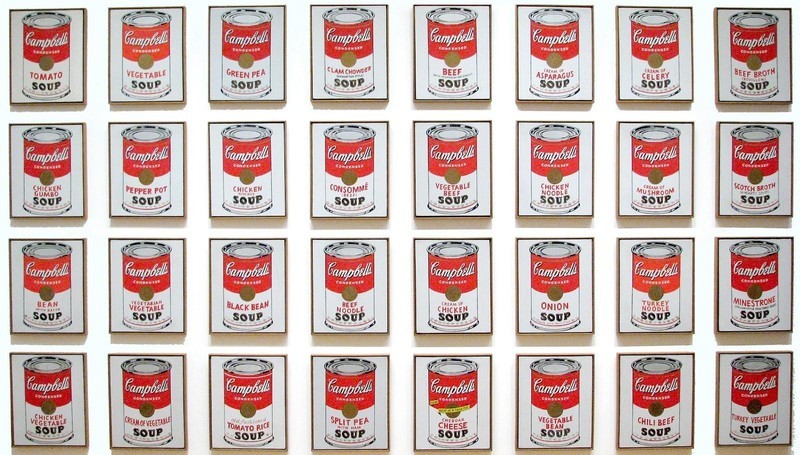

1950-е годы принесли новую эстетику в послевоенное искусство — поп-арт. Уорхол взял банки супа Campbell и превратил их логотипы в культовые имиджи, визуальный гимн массовой культуре. Еще один представитель поп-арта американский художник Рой Лихтенштейн увеличивал комиксные BAM! и POW! до размеров фресок, обнажая механику медиа.

Энди Уорхол, Банки с супом Кэмпбелл, 1962 г. Источник: Музеи мира

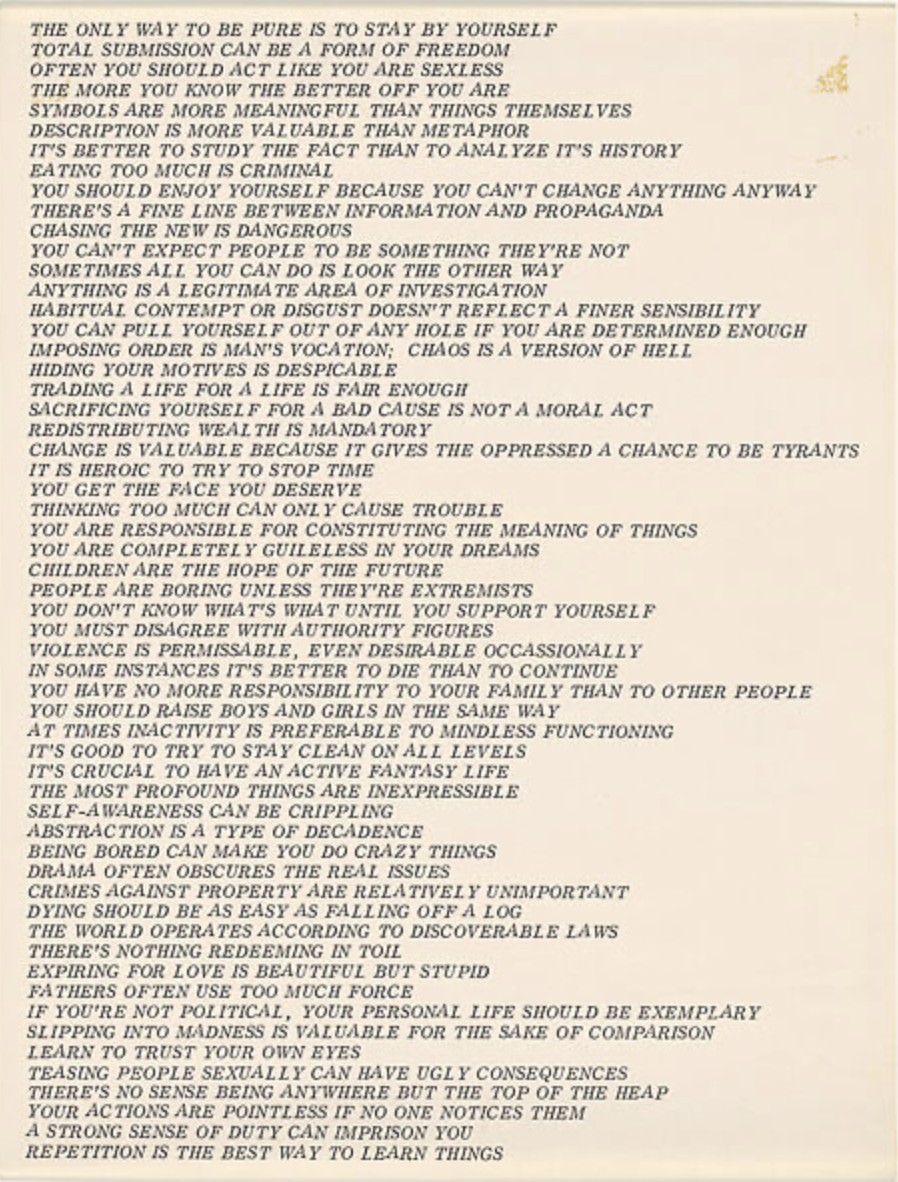

Нельзя не упомянуть американскую художницу Дженни Хольцер, которая сделала текст главным элементом своего творчества. Ее долгосрочный проект «Трюизмы» (1977–1979) — серия афоризмов, которые она размещала на плакатах, билбордах и даже проецировала на здания. Фразы вроде «Abuse of power comes as no surprise» («Злоупотребление властью никого не удивляет») или «Protect me from what I want» («Защити меня от того, чего я хочу») приглашают зрителя задуматься об острых социальных вопросах. В 2008 году Хольцер представила инсталляцию «For the Guggenheim», где тексты её работ проецировались на стены музея, превращая здание в гигантский медианоситель.

Дженни Хольцер, Трюизмы, 1978-1982 гг. Источник: The Met

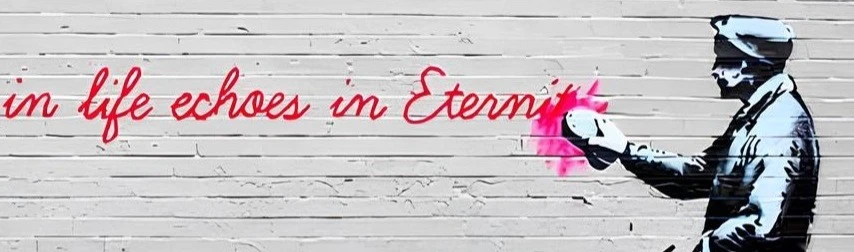

К концу столетия проявилась тенденция к стиранию границы между галереей и улицей. Баския начинал с надписей SAMO (что расшифровывается как “Same old shit”) на стенах Нью-Йорка, а пришел к картинам, где слова, буквы, цвета и образы сплетались в визуальную поэзию. Бэнкси сделал текст частью городского пейзажа — его "Follow your dreams" с аннулированным "Cancelled" стал символом поколения.

Бэнкси, Follow your dreams — Cancelled, 2010 г. Источник: Banksyexplained

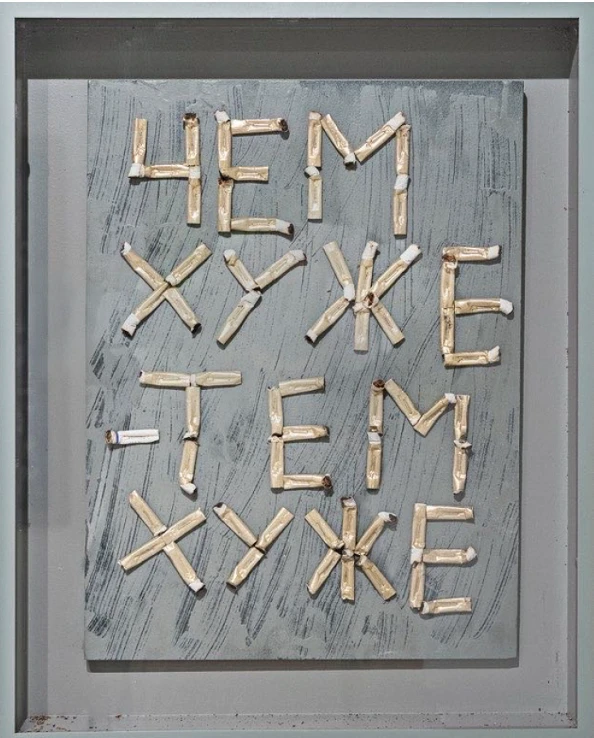

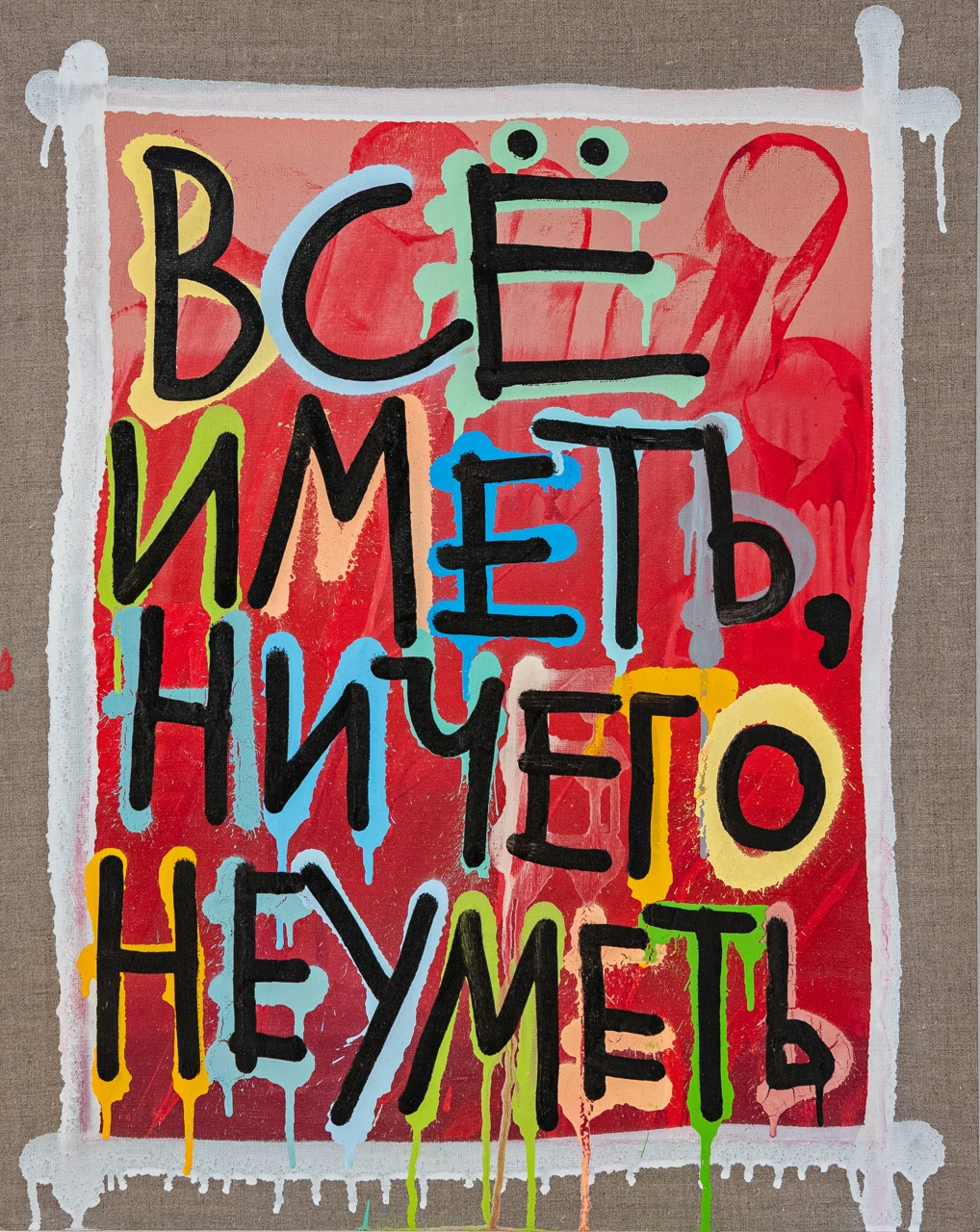

Сегодня мы воспринимаем надписи на картинах как данность, но сто лет назад это был вызов. XX век научил нас, что слово может быть полноправным элементом визуального искусства, и этот диалог продолжается. В числе российских современных художников, безусловно, стоит отметить практику Кирилла Кто (Лебедева) — одного из самых ярких и смелых авторов на актуальной арт-сцене. Работы Кирилла Кто, превратившего городское пространство в площадку для социального диалога, это острые, лаконичные тексты, которые работают как зеркало реальности. Знаковые работы художника можно купить на сайте онлайн-маркетплейса Cube.Market.